近日,胶州湾站科研人员在Environmental Science & Technology(Nature Index,IF= 11.3,中科院一区TOP期刊)发表题为“Microplastic Distribution Patterns in Fish and Implications for Safe Consumption”的最新研究成果。该研究揭示了典型渔业海域鱼类体内微塑料的分布特征及其影响因素,并据此提出了降低人类食用鱼类时摄入微塑料风险的建议。

随着全球塑料污染日益加剧,微塑料已成为全球环境中最具挑战性的污染物之一,对海洋生态系统造成严重威胁。微塑料可被海洋生物摄食,并可能通过食物链对人类健康构成潜在风险。鱼类是人类重要的水生蛋白来源,但目前缺乏关于食用鱼类时如何降低人类接触微塑料风险的研究,且对鱼类体内微塑料的积累、转移以及食品安全风险评估存在不足。该研究系统调查了黄东海来自37个物种的1075条鱼的不同组织中的微塑料污染情况,为评估人类食用鱼类时摄入微塑料的食品安全风险提供数据支持(图1)。

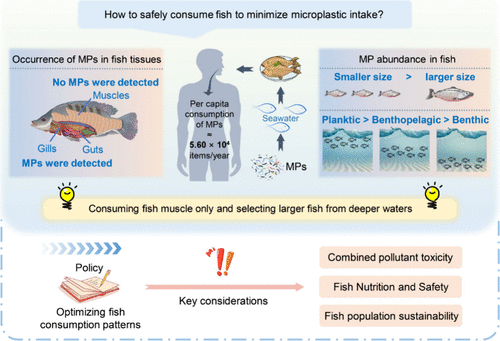

图1 鱼类微塑料分布特征与安全食用建议

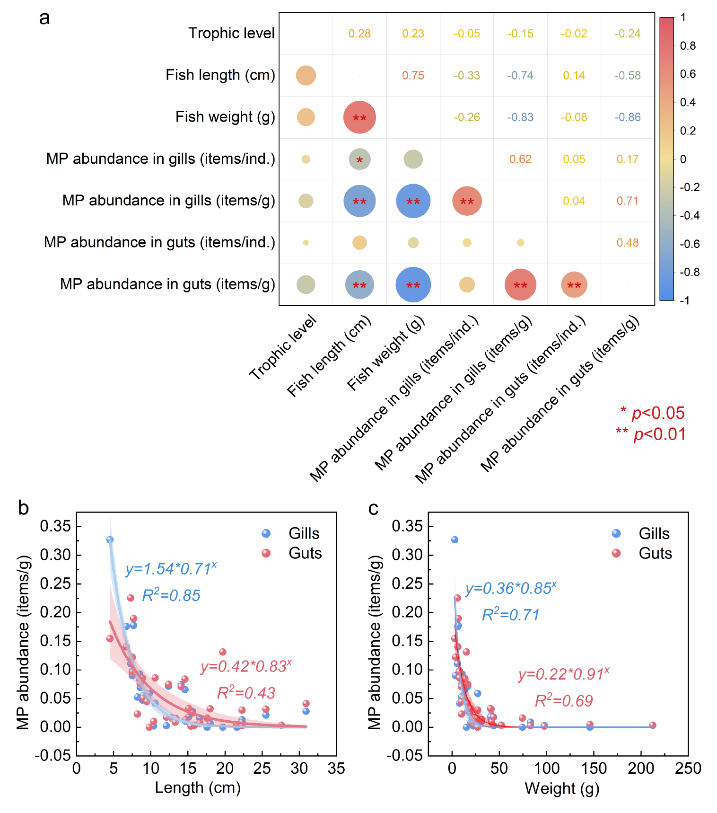

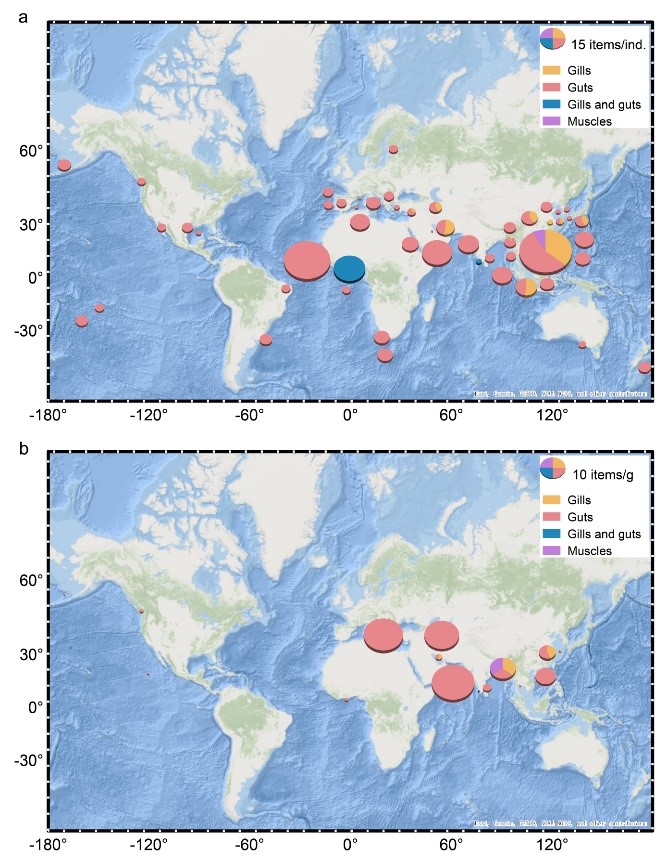

该研究结果发现36.28%的鱼类鳃样本和39.63%的肠道样本中检测到微塑料,但肌肉组织中未检测到。与深水鱼相比,上层水域的鱼体内微塑料含量更高且平均粒径更小。鱼体内微塑料的含量与鱼的体长和体重呈显著负相关(图2)。全球人均通过食用捕获的鱼(包括所有组织和肌肉)摄入的微塑料约为每年5.60×104个(图3)。为最大程度减少食用鱼类时微塑料的摄入,应尽可能选择来自深水区域和体型较大的鱼类(图1)。

图2 不同鱼类组织中微塑料丰度与鱼类营养级、体长和体重的相关性

图3 全球海洋鱼类中微塑料丰度

该论文的共同第一作者为孙晓霞研究员和孟柳江博士研究生,通讯作者为郑珊副研究员。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技项目、中国科学院国际科学伙伴计划等项目联合资助。

论文信息:

Sun, X., Meng, L., Liang, J., Li, Q., Du, J., Zhu, M., Zhao, Y., Zheng, S., 2025. Microplastic Distribution Patterns in Fish and Implications for Safe Consumption. Environmental Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c02907.